2025年4月以降、すべての新築住宅に対して断熱等級4以上の性能が義務化されました。

これは、地球温暖化対策やエネルギー消費削減を目的とした政策の一環であり、住宅の断熱性能を高めることで冷暖房エネルギーの使用を抑制し、CO₂排出量の削減を図るものです。

そこで、今回のブログでは改めて断熱等級とは何かにフォーカスして解説してみたいと思います。

目次

1. 断熱等級とは

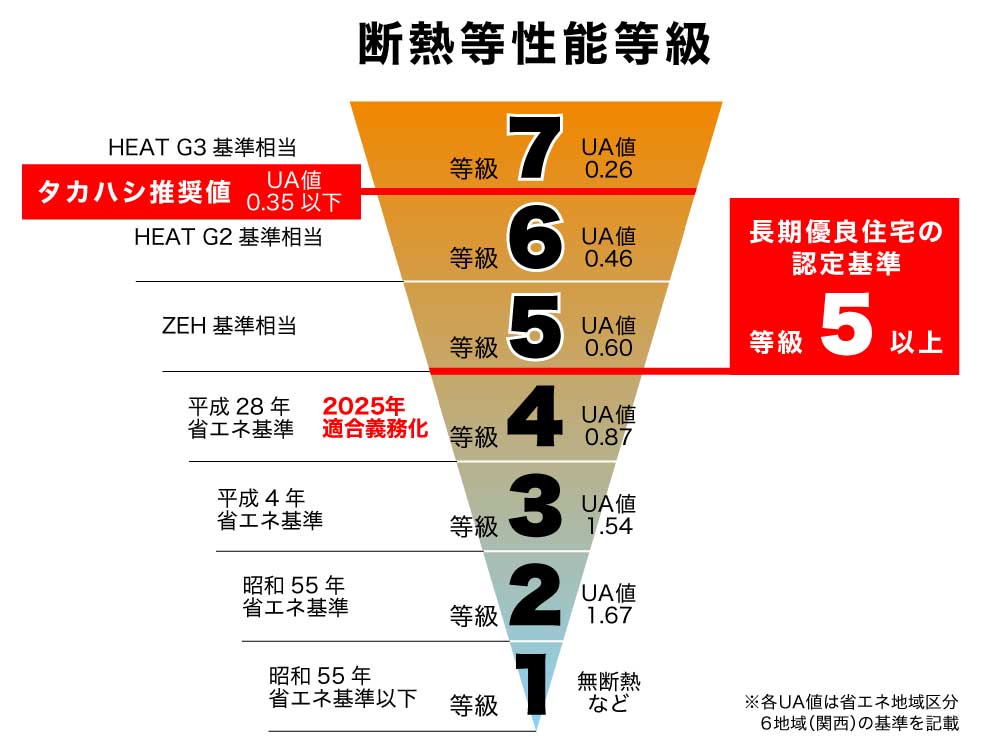

断熱等級(正式名称:断熱等性能等級)は、住宅の断熱性能を示す指標であり、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められています。等級は1から7までの7段階で、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。

各等級は、住宅の外皮(屋根、壁、床、窓、ドアなど)の断熱性能や日射遮蔽性能など、住宅のエネルギー効率に関わる要素によって決定されます。

2. 断熱等級4の義務化の背景

断熱等級4は、2000年4月に施行された「平成28年省エネ基準」と同等の性能を持ち、これまでの最高等級とされてきました。しかし、2022年に等級5~7が新設されたことにより、等級4は実質的にはクリアすべき最低基準値となり、義務化の対象となりました。

3. 断熱等級4と等級5~7の違い

2022年4月、品確法に基づき新たに等級5、10月には等級6および7が設けられました。断熱等級4と新設された等級5~7の主な違いは、断熱性能の水準とそれに伴うエネルギー消費削減効果です。等級4は平成28年省エネ基準と同等の性能であり、これまでの基準を満たすものです。一方、等級5~7はさらに高い断熱性能を持ち、エネルギー消費の削減効果も大きくなります。これらの新設等級は、より高い断熱性能を求めるものであり、具体的には以下のような特徴があります。

等級5:「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準」の断熱基準と同等であり、平成28年省エネ基準よりも高い断熱性能を持ちます。

等級6:一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会(HEAT20)が提唱するG2グレードと概ね同等で、平成28年省エネ基準に比べて暖冷房にかかる一次エネルギー消費量を約30%削減できます。

等級7:HEAT20のG3グレードと概ね同等で、平成28年省エネ基準に比べて暖冷房にかかる一次エネルギー消費量を約40%削減できる最高水準の断熱性能を持ちます。

これらの新設等級は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環であり、住宅の断熱性能向上を通じてエネルギー消費の削減と環境負荷の低減を目指しています。

4. 断熱等級4の義務化による影響

断熱等級4の義務化により、新築住宅の断熱性能が最低でも等級4を満たすことが求められます。これにより、以下のような効果が期待されます。

エネルギー消費の削減:断熱性能の向上により、冷暖房に必要なエネルギーが削減され、光熱費の低減につながります。

快適な室内環境の実現:外気温の影響を受けにくくなり、年間を通じて快適な室内温度を保ちやすくなります。

健康への寄与:室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックなどの健康リスクが低減されます。

環境負荷の低減:エネルギー使用量の削減により、CO₂排出量の削減に貢献します。

一方で、断熱性能の向上には高性能な断熱材や窓の導入が必要となり、断熱等級の低い家と比べると初期コストが増加する可能性があります。しかし、長期的には光熱費の削減や健康面でのメリットが期待できるため、総合的なコストパフォーマンスは向上すると考えられます。

5. タカハシの家の断熱等級は?

タカハシが手がける高性能住宅は、省エネ地域区分6地域(関西)においては

UA値 0.35以下、Q値 1.00以下

を推奨しております。

等級で示すと等級7未満等級6以上の値になります。

この値の断熱性能であれば、最小限の冷暖房で季節を問わず快適に過ごしていただけるお家になります。

6. まとめ

断熱等級4の義務化は、日本の住宅性能向上と環境負荷低減を目指す重要な施策です。これにより、省エネ性能の向上、光熱費の削減、快適な住環境の実現が期待されます。今後は、より高性能な等級5~7の普及も進むことで、持続可能な社会の実現に貢献することが求められます。

また、タカハシのつくるお家は今回義務化となる等級4よりはるかに高い断熱性能を持っておりますので、4月以降も全く影響はございません。

【企業理念】

見まもるくらしの提案と想像

釘一本の修繕から、新築・改装などの大きな工事まで、工務店だからこそ出来る

『顔の見える』お仕事を目指し、日々研鑽を積んでおります。